del UCLA Chicano Studies Research Center,

el Arhoolie Foundation,

y del UCLA Digital Library

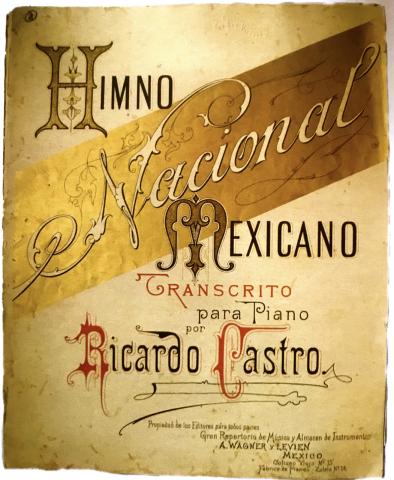

Los estadounidenses se acuerdan de Antonio López de Santa Anna como el general mexicano que derrotó a los insurgentes tejanos en el Álamo. Los mexicanos lo recuerdan como el líder auto-engrandecido que perdió la mitad del territorio de la nación en la guerra contra los Estados Unidos. Sin embargo, pocos lo recuerdan como mecenas de la cultura. No es bien conocido el hecho de que Santa Anna fue el asiduo patrocinador de una competición literaria que produjo el Himno Nacional Mexicano moderno, con letras por un poeta reacio y música por un compositor catalán de formación clásica.

Los estadounidenses se acuerdan de Antonio López de Santa Anna como el general mexicano que derrotó a los insurgentes tejanos en el Álamo. Los mexicanos lo recuerdan como el líder auto-engrandecido que perdió la mitad del territorio de la nación en la guerra contra los Estados Unidos. Sin embargo, pocos lo recuerdan como mecenas de la cultura. No es bien conocido el hecho de que Santa Anna fue el asiduo patrocinador de una competición literaria que produjo el Himno Nacional Mexicano moderno, con letras por un poeta reacio y música por un compositor catalán de formación clásica.

El himno es considerado uno de los únicos legados inspiradores del reino largo y ignominioso del general. Puede que no haya estatuas ni monumentos en México que den tributo al presidente deshonrado, pero Santa Anna dejó un emblema indeleble en el país con un himno enardecedor que se destaca entre los himnos de las naciones modernas.

“Se considera unos de los himnos nacionales más hermosos, junto con el francés ‘La Marseillaise’ y el de la antigua Unión Soviética, ‘The Internationale,’” escribió David Crowe, contribuidor al World Association of International Studies, una revista en línea fundada en Stanford University.

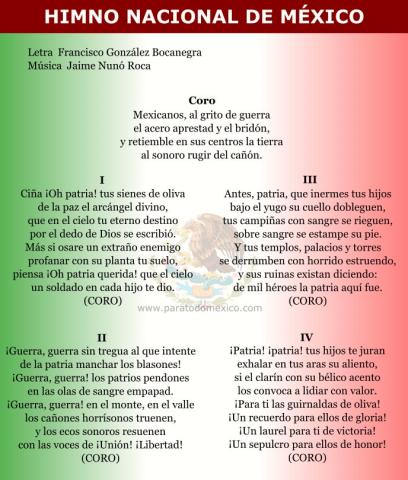

Después de la Guerra de Independencia Mexicana en 1810, pasaron tres décadas y hubo varios intentos de producir un himno nacional que satisficiera facciones beligerantes en la nación incipiente. Varios himnos fueron adoptados para luego ser descartados, que refleja los frecuentes altibajos de la época. La versión final fue creada en 1854, pero pasaría casi un siglo más antes de que sería adoptada, como versión editada, como la canción nacional oficial.

La Colección Frontera tiene una docena de grabaciones del himno, todas menos una en discos de 78 rpm. La mayoría, sin embargo, son instrumentales, interpretados por una variedad de grupos policiacos, militares y toreros.

Los dos compositores que escribieron las letras y la música de la canción, Francisco González y Jaime Nunó, colaboraron sólo para ese único propósito patriótico. No como Santa Anna, quien vive en la infamia, estos artistas casi fueron olvidados por la historia, aunque su memoria se ha ido restaurando paulatinamente. Ahora hay más gente que conoce sus historias personales, que incluyen sufrimiento, ambición, romance, aventura y suerte.

Nace un Himno

En México, González y Nunó vivieron durante una época de inestabilidad y agitación casi constante. Durante su juventud en la primera mitad del siglo XIX, el país se encontró en pleno crisis existencial—primero la inestabilidad de la independencia, y luego la guerra con los Estados Unidos (1846-1848), que le costó la mitad de su territorio y una gran parte de su orgullo nacional.

Era un buen momento para intentar restaurar la identidad dañada de la nación y construir un nuevo sentido de unidad nacional. Lo que necesitaba el joven país era un himno nacional patriótico que podría unir a la gente. En los cuatro años entre 1849 y 1853, hubo cuatro llamadas para escoger una canción adecuada para levantar el ánimo de México.

Hubo solo un problema: La mayoría de las propuestas eran de extranjeros. Los ganadores de la primera competición, por ejemplo, fueron una pareja austriaca y un poeta norteamericano, lo cual la ciudadanía encontró particularmente deplorable. Himnos subsiguientes, que duraron poco tiempo, fueron compuestos por varios compositores italianos, franceses, cubanos y checos, pero todos fracasaron.

Después de esos intentos frustrados, volvió a la escena nacional nadie menos que el General Santa Anna, quien practicaba y dejaba de su cargo político por más de dos décadas (1833–1855). En abril de 1853, volvió del exilio en Venezuela justa a tiempo para otra competición de himnos. Se lanzó en noviembre de ese año, y estimuló poemas patrióticos por más de dos docenas de escribanos ambiciosos.

Estos concursos no eran asuntos secos y burocráticos. Fueron manejados por un dinámico grupo de activistas llamado la Academia de Letrán, una mesa redonda de poetas, escritores y estadistas conducida por Andrés Quintana Roo, abogado y editor que encabezó el movimiento de independencia. Albergados en el centro histórico de la capital mexicana – en la vieja Avenida San Juan de Letrán, ahora el Eje Central Lázaro Cárdenas – estos letrados se reunían para leer y criticar la obra de cada uno, sugiriendo cambios editoriales por voto democrático. A veces las reuniones se ponían bulliciosas.

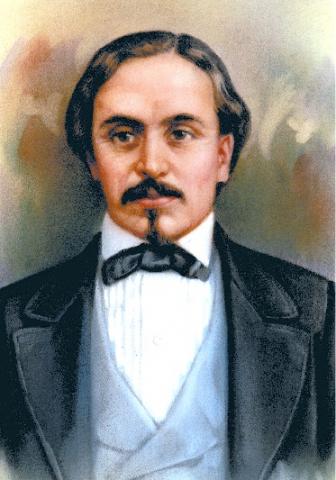

El ganador del último concurso fue un poeta relativamente desconocido de San Luis Potosí, Francisco González Bocanegra, quien en ese momento tenía solo 29 años. Al principio, sus versos floridos y belicosos fueron musicalizados por el compositor y tocador de doble-bajo Giovanni Bottesini, pero la partitura del italiano fue considerada inadecuada; eso es, “no era agradable estéticamente.”

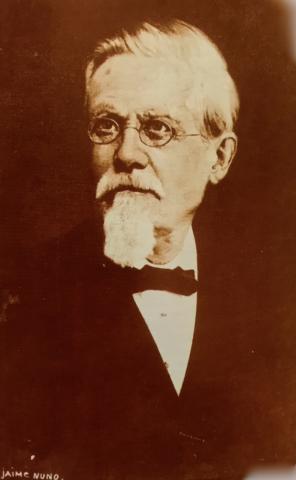

Por eso, se lanzó un nuevo concurso para elegir un compositor diferente; este concurso atrajo 15 nuevas entradas. El ganador fue un músico catalán llamado Jaime Nunó Roca, también con 29 años, recién llegado a México desde Cuba como el director de las bandas militares nacionales, escogido personalmente por Santa Anna.

Sería difícil considerar a González y Nunó un equipo, ya que no componían juntos. Sin embargo, sus esfuerzos produjeron un himno triunfante que sobreviviría las fluctuaciones tumultuosas de la política mexicana. A través de las décadas que siguieron, fue prohibido y luego restablecido según la ideología dominante. Se interpretó por primera vez en 1854, en el teatro histórico nombrado por su patrocinador, durante su último reino como presidente. Santa Anna asistió a una interpretación justo a tiempo, antes de ser expulsado al exilio para siempre al año siguiente.

Los compositores también se separaron—uno se quedó en México, donde murió joven, y el otro se mudó a Nueva York, donde vivió una vida larga. Se reunieron solo en la muerte, cuando sus restos se pusieron uno al lado del otro en un cementerio en la Ciudad de México.

Durante sus vidas, González y Nunó vivieron una buena cantidad de dificultades, migración y exilio, a veces autoimpuesto. Como el propio México, sus vidas se encontraban en un estado flujo constante.

El Letrista Reacio

González Bocanegra fue el hijo de un oficial militar español cuya familia fue forzada a huirse de México después de la Guerra de Independencia de 1810 contra España. De San Luis Potosí se mudaron a la ciudad porteña de Cádiz en España en 1829, siguiendo órdenes que expulsaron a todos los varones españoles del país. Volvieron en 1836, cuando España finalmente reconoció el nuevo estatus soberano de México. Diez años más tarde, el joven bardo se mudó a la Ciudad de México, donde se mezcló con otros poetas, escritores y periodistas de la época, y se metió en la Academia Letrán, que fue considerada “el corazón y el alma del inicio intelectual” de una nueva generación.

González Bocanegra fue el hijo de un oficial militar español cuya familia fue forzada a huirse de México después de la Guerra de Independencia de 1810 contra España. De San Luis Potosí se mudaron a la ciudad porteña de Cádiz en España en 1829, siguiendo órdenes que expulsaron a todos los varones españoles del país. Volvieron en 1836, cuando España finalmente reconoció el nuevo estatus soberano de México. Diez años más tarde, el joven bardo se mudó a la Ciudad de México, donde se mezcló con otros poetas, escritores y periodistas de la época, y se metió en la Academia Letrán, que fue considerada “el corazón y el alma del inicio intelectual” de una nueva generación.

González se ganaba la vida como mercador, como habían hecho también sus padres, quienes ayudaban a apoyar sus proyectos literarios. Pero pronto se cambió al servicio público, y trabajaba como administrador de ferrocarril, censor de teatro y editor del órgano oficial del gobierno federal, el Diario Oficial del Supremo Gobierno. En la Cuidad de México, también empezó a publicar sus primeros poemas, pero no fue muy notado.

La historia de cómo González ascendió a la fama como el compositor del himno comprueba la vieja máxima, “Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer.” En este caso, sería su prometida, Guadalupe González del Pino y Villalpando.

Según la tradición, al principio, el poeta no estaba dispuesto a participar en el concurso, ya que decía ser experto en verso romántico, no en canciones patrióticas. Objetó, a pesar de la exhortación persistente de Pili, como se apodaba su prometida, y de sus amigos de ella. Entonces la futura esposa aumentó la presión: encerró a su amante en una recámara de la casa de sus padres, equipado con plumilla y papel para escribir, y provisto con libros históricos y cuadros para inspiración. Lo amenazó con no dejarlo salir hasta que había compuesto una entrada digna.

Cuatro horas más tarde, el poeta aprisionado deslizó las páginas de su himno bajo la puerta, lo cual le encantó a su prometida, quien lo liberó inmediatamente de su cárcel literaria. Este cuento, muchas veces repetido, se parece más a Disney que a la historia real. Pero es un hecho que la pareja se casó pronto después y asistió a la interpretación del himno como hombre y mujer (quien era también su prima).

El himno ferviente de González—también conocido como “¡Mexicanos, al Grito de Guerra!”—ganó por voto unánime, como fue anunciado oficialmente el 3 de febrero de 1854.

Lo único que faltaba era la música.

El Conductor de la Reina

El compositor Jaime Nunó Roca nació en 1824, el menor de ocho hijos en una familia pobre de Sant Joan de les Abadesses, un pequeño pueblo rural al norte de Barcelona. Cuando tenía cinco años, su padre murió de una mordida de serpiente o alacrán. Tres años más tarde, se mudó con su madre a Barcelona, huyendo un brote regional de cólera. Pero fue demasiado tarde; su madre murió de la enfermedad poco después, y el niño quedó huérfano a los 10 años.

Estas dificultades tempranas no impidieron su florecimiento como músico. Jaume, como aparece su nombre en catalán, empezó sus estudios musicales en Barcelona bajo la tutela de un tío que lo había acogido. Se hizo solista en el coro catedrático local, y para cuando tenía 17 años, había ganado una beca para estudiar la música clásica en Roma. Empezó a componer música para las misas de la iglesia y pequeñas orquestas, como también a dirigir bandas militares. Eso condujo a su contratación en 1851 como director de La Banda del Regimiento de Infantería de la Reina, con la cual pronto navegaría a Cuba.

Fue en la Habana que cruzó el camino, literalmente, del General Santa Anna, quien volvía a México de su exilio en Sudamérica para servir lo que sería su último mandato. Los dos comenzaron una amistad improbable, y pronto el general irreprimible invitó al compositor a acompañarlo a México como director de las bandas militares de su país.

Fue en la Habana que cruzó el camino, literalmente, del General Santa Anna, quien volvía a México de su exilio en Sudamérica para servir lo que sería su último mandato. Los dos comenzaron una amistad improbable, y pronto el general irreprimible invitó al compositor a acompañarlo a México como director de las bandas militares de su país.

Nunó aceptó la generosa oferta de Santa Anna, y ganaba un sueldo hasta más alto que los más altos funcionarios, que no les caía bien a los metales. El músico llegó en 1853, justo a tiempo para participar en el concurso para el himno, patrocinado por su nuevo comandante y mecenas.

Nunó entró al concurso anónimamente, sabiendo que su nombre podría causar controversias y sospechas de favoritismo. Para hacer que el proceso de evaluación fuera más objetivo, le pidió a un amigo, Narciso Bassols, que transcribiera su partitura para disfrazar su caligrafía. Ya que su entrada ganadora, titulada “Dios y Libertad,” llevaba solo sus iniciales, los funcionarios publicaron un anuncio que pedía que “J.N.” se identificara. En agosto de 1894, fue revelado públicamente que Nunó era el compositor ganador, dejando que su música adorada acallara cualquier inquietud restante.

Un crítico de la época describió la obra de Nunó como una combinación perfecta de “lo florido de Italia, lo vigoroso de Alemania y lo grandioso de América.”

El Himno Nacional Mexicano fue interpretado por primera vez el viernes, 15 de septiembre de 1854, en el Gran Teatro de Santa Anna, una joya arquitectural de la época. Notablemente, la orquesta estaba bajo la dirección del maestro Bottesini, cuya propia partitura había sido rechazada y quien aparentemente tenía buen humor. Faltaba de la audiencia el presidente que había comisionado la obra. Por eso fue interpretada de nuevo al día siguiente, el Día de Independencia Mexicana, con Su Más Sereno Honor presente. Esta vez, el mismísimo Nunó fue el director.

Al año siguiente, después de que Santa Anna vendió más tierra mexicana en La Venta de La Mesilla, fue enviado al exilio de nuevo, esta vez por última vez. Su nombre fue borrado del teatro donde el himno había sido interpretado tan gloriosamente, y referencias adoradoras a su nombre fueron arrancados de los versos sin contemplaciones. Pasarían 90 años antes de que el país se conformaría con una versión acortada del himno que borraba los recuerdos de episodios vergonzosos de su historia.

Justo cuando el himno caía en desgracia en las décadas siguientes, el mismo Nunó vio caer su fortuna después de que Santa Anna abandonó la escena.

Nunó volvió a Cuba y luego navegó a los Estados Unidos en 1856. Durante la próxima década, trabajaba como director de ópera y orquesta, dando giras en los Estados Unidos, y se estableció por un tiempo en La Habana; finalmente se instaló en Buffalo, Nueva York, donde daba clases de canto.

Nunó volvió a Cuba y luego navegó a los Estados Unidos en 1856. Durante la próxima década, trabajaba como director de ópera y orquesta, dando giras en los Estados Unidos, y se estableció por un tiempo en La Habana; finalmente se instaló en Buffalo, Nueva York, donde daba clases de canto.

Cuatro años más tarde, se casó con una de sus mejores alumnas, Kate Cecilia Remington, quien tenía 30 años menos que él y era la hija del historiador Cyrus Remington. La pareja tuvo tres hijos, un hijo y dos hijas.

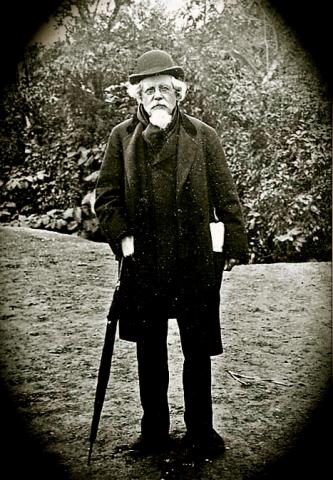

En México, la gente había perdido el rastro del compositor y suponía que estaba muerto. Por casualidad, Nunó fue redescubierto en 1901 por un periodista que asistía la Exposición Panamericana en Buffalo, donde el presidente McKinley fue asesinado. Esto condujo a un retorno triunfante a México, donde fue recibido como como un famoso y prodigado con medallas y honores.

En 1904, en el 50º aniversario del himno nacional, volvieron a invitar a Nunó a México, esta vez por invitación del presidente Porfirio Diaz, el dictador militar que había reestablecido el himno militarista como parte de las ceremonias oficiales.

Después de su muerte en Nueva York en 1908, Nunó cayó de nuevo en el olvido. Sin embargo, recientemente, su memoria fue resucitada por dos de sus compatriotas catalanes que investigaron y escribieron su biografía definitiva, Nunó: Un Santjoanino en América.

Los autores, Cristian Canton Ferrer y Raquel Tovar Abad, encontraron al bisnieto del compositor, Edwin B. Cragin, quien había guardado un tesoro oculto de la historia del compositor en su ático, escondido por un siglo. Incluía cartas de dos presidentes, Santa Anna y Porfirio Diaz, como también partituras inéditas y aun la batuta que usó en la interpretación inaugural del himno.

Aunque el himno eclipsó sus otras obras, Nunó compuso más de 600 piezas para orquesta, piano y coros. Desafortunadamente, sobreviven menos de dos docenas, mayormente en museos y colecciones privadas, según sus biógrafos.

La vida del coautor de Nunó, González Bocanegra, tuvo un deslace mucho menos afortunado. Seguía trabajando en servicio al público, y también continuaba escribiendo poesía, reseñas teatrales y aun una obra histórica, Vasco Núñez de Balboa, que estrenó en el Teatro Iturbide el 14 de septiembre de 1856. Seis años más tarde, había cofundado El Liceo Hidalgo, un club literario que sucedería la entonces desaparecida Academia Letrán.

En 1861, después de que fueron derrotados los conservadores y el liberal Benito Juárez se instaló como presidente, González se encontró atrapado en el fuego cruzado político. Perseguido por sus enemigos, buscó refugio en la casa de un amigo. En abril de ese año, murió de tifoidea, todavía ocultado, separado de su esposa, quien lo apoyaba apasionadamente, y sus cuatro hijas. Tenía solo 37 años.

De la Oscuridad al Panteón

El himno no fue adoptado oficialmente por el gobierno hasta 1943, por orden del presidente Manuel Ávila Camacho. Además, la ley codificó cuáles versos eran permitidos; guardó solo cuatro de las diez estrofas originales, como también el estribillo. No quedaba ninguna mención ni de Santa Anna ni de Agustín de Iturbide, el emperador mexicano que fue exiliado y luego ejecutado. En un intento de traer la estabilidad ceremonial al himno tan políticamente abollado, la ley imponía una sentencia de cárcel de uno a seis meses por alterar su estructura o violar las reglas que gobernaban su interpretación, aunque el plazo luego fue reducido a 36 horas. (Una versión abreviada fue aprobada para eventos deportivos, como las Olimpíadas o la Copa Mundial.)

Más recientemente, el gobierno permitió la traducción del himno a lenguas indígenas, incluso el náhuatl, el antiguo idioma de los aztecas.

Más recientemente, el gobierno permitió la traducción del himno a lenguas indígenas, incluso el náhuatl, el antiguo idioma de los aztecas.

González Bocanegra no sobrevivió para ver la restauración de la respetabilidad de su himno. En 1931, siete décadas después de su muerte, los restos del poeta se trasladaron por decreto presidencial a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores de la capital, donde acompañaba a luminarios mexicanos como el compositor Carlos Chavez y los muralistas David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

En 1942, otra vez por orden del gobierno mexicano, los restos de su coautor, Nunó, fueron exhumados del Forest Lawn Cemetery en Buffalo, donde había sido enterrado, y devueltos a México. (La lápida original de Nunó sigue en su lugar al lado de la de su esposa en la parcela de la familia Remington, junto con una explicación del traslado.)

Los dos compositores por fin habían encontrado su lugar de reposo mutuo, enterrados juntos en la misma área del Panteón Dolores, reservada para los personajes ilustres de México. Se dice que Nunó es el único no mexicano que ha recibido este honor de enterramiento.

“El hecho de que (El Himno Nacional Mexicano) fue escrito por un poeta mexicano y compuesto por un músico español lo hace aún más nostálgico,” escribió Crow en el tablero de mensajes académico, “ya que simboliza la mezcla cultural que creó este país.”

– Agustín Gurza

0 Comments

Mantente informado de nuestras ultimas noticias

Añade su comentario