El Soldado Mexicoamericano: Luchar en Casa y al Extranjero

Los Mexicoamericanos siempre han sentido un orgullo patriótico al realizar servicio militar para su patria adoptivo. Pero han tenido que luchar en otro frente también: recibir reconocimiento por haber cumplido con su obligación.

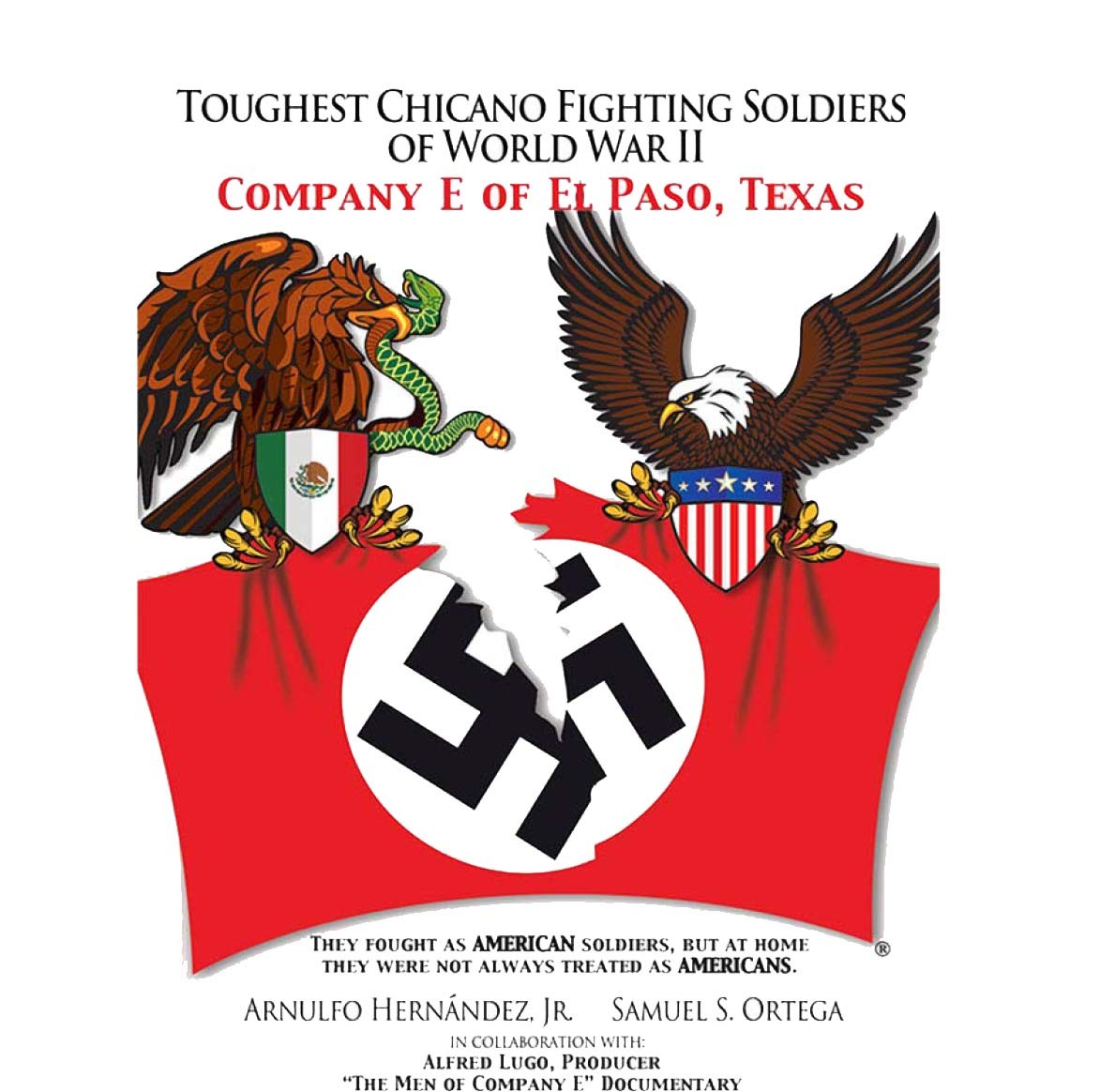

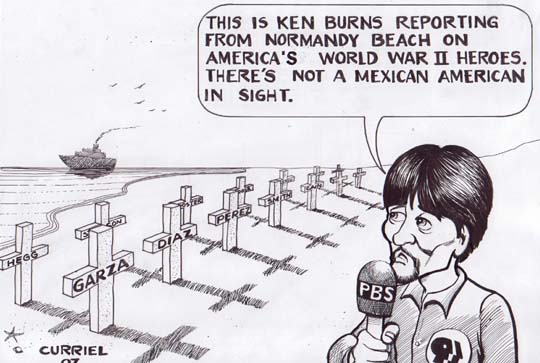

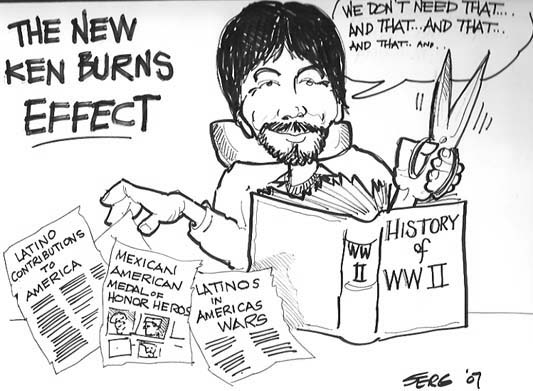

Hace diez años, el realizador Ken Burns recibió ataques por haber ignorado las contribuciones de los soldados latinos en su documental sobre la Segunda Guerra Mundial, The War (La Guerra). Después de que los activistas presionaron intensamente a PBS, que emitió el documental, el realizador enmendó a regañadientes su película para representar a los 300,000 latinos que lucharon en esa guerra.

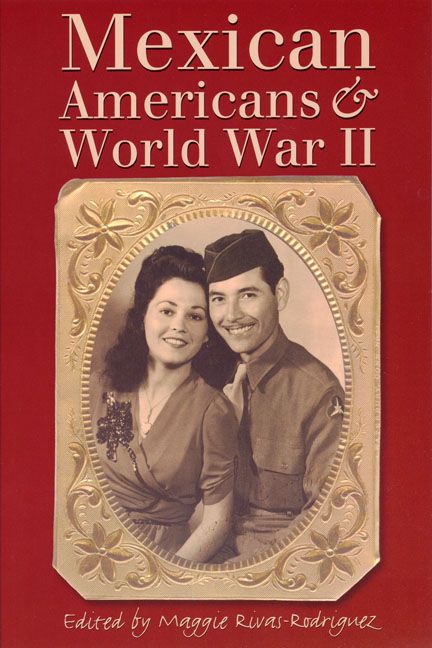

Como realizador de documentales, habría sido bueno si Burns hubiera consultado la Colección Frontera, repositorio de muchas grabaciones sobre inmigrantes que fueron a la guerra. Históricamente, muchas de estas grabaciones bélicas son la única fuente primaria para esta demografía inmigrante de varones de edad para lucha. Dada la ausencia de acceso a otros medios, los discos se hicieron populares entre los mexicoamericanos como manera de expresar los sentimientos sobre servir a su país y volver a casa, a veces a una nación indiferente.

Estas canciones capturan, entre otras cosas, el fervor patriótico de la comunidad mexicoamericana. Algunas se refieren a la Segunda Guerra Mundial. Pero hay toda una riqueza de canciones que se tratan de los miles de guerreros chicanos que lucharon en Corea y Vietnam. Grabaciones más recientes se enfocan en Operación Tormenta del Desierto y la guerra en Iraq.

Hoy, mientras crecen los sentimientos antiinmigrantes, el tema ha vuelto a las noticias. Hay una lucha sobre los derechos de los latinos y otros inmigrantes que cumplieron su servicio militar y esperaban recibir ciudadanía estadounidense como recompensa. O al menos creían que su servicio los protegería de ser deportados. Sin embargo, centenas de veteranos han sido deportados a México, y miles más viven en un limbo burocrático porque sus peticiones especiales para la ciudadanía acelerada quedan estancadas.

Hay una canción en la colección que expresa muy claramente lo traicionados que sienten los mexicoamericanos cuando los EEUU no honra su servicio, y la rabia cuando siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda clase después de volver a casa, muertos o vivos. La canción es un corrido que cuenta la historia de Félix Longoria Jr., un soldado asesinado durante la Segunda Guerra Mundial que no fue permitido un velatorio en la mortuoria de su pueblo porque, como le dijeron a su viuda, “los anglos no lo aguantarían.”

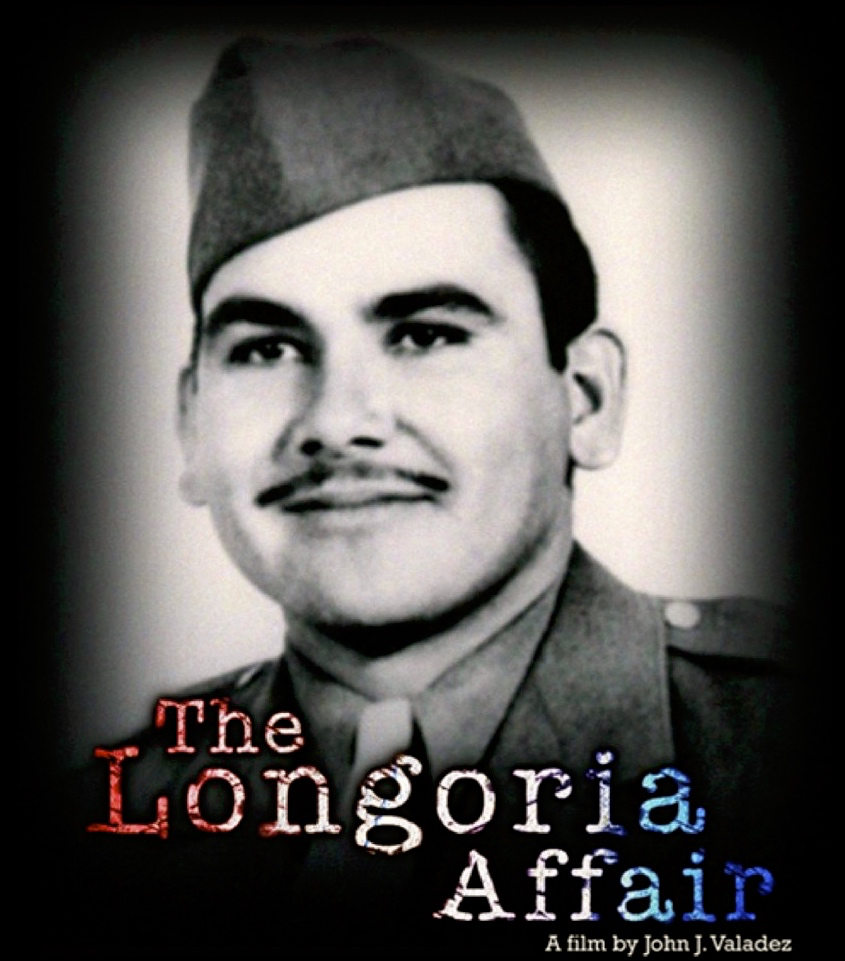

El caso recibió atención nacional y llegó a conocerse como “El Asunto Longoria.” El Pvt. Longoria nació en Three Rivers, Texas, un pueblito ubicado entre San Antonio y Corpus Christi. Trabajaba de camionero hasta que fue reclutado en 1944. Fue asesinado siete meses después, cuando su unidad fue tendida una emboscada en las Filipinas. Pero sus restos no se devolvieron a los EEUU hasta cuatro años después, y tardaría más en ser enterrado.

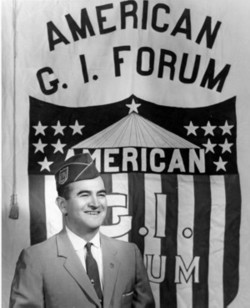

La controversia sobre sus servicios conmemorativos dividió profundamente al pueblo, que tenía un panteón separado para los mexicoamericanos. Los activistas de la comunidad local – especialmente el Dr. Héctor P. García, un médico y veterano de la Segunda Guerra Mundial quien acababa de fundar el Foro GI – por fin se ganó la atención de un senador novato que defendió la causa. Se llamaba Lyndon Baines Johnson. El futuro presidente permitió que Longoria fuera enterrado con honores en Arlington National Cemetery en la capital nacional.

El caso de 1948 es considerado un hito en la lucha por los derechos civiles para los mexicoamericanos, y ayudó a emprender el Foro GI como una organización nacional importante. Además, el caso fue el tema de un documental en PBS en 2010 por el realizador John J. Valadez.

La historia de Félix Longoria también es enumerada en las ocho estrofas de la canción llamada “Discriminación a un Mártir,” interpretada por Conjunto Tamaulipas en Oro Records, un sello diminuto basado en McAllen, Texas. Como en los buenos corridos, las letras, por el compositor Willie López, se adhieren a los hechos del caso mientras que la opinión editorial alimenta la narrativa.

En Tres Ríos sucedió, en los tiempos de la guerra:

Félix Longoria murió peleando por esta tierra.

En Filipinas murió este valiente soldado;

pero nunca imaginó que iba a ser discriminado.

Cuando el cuerpo del soldado llegó con sus familiares,

la mortuoria de su pueblo le negó sus funerales.

Esa es discriminación para el pobre ser humano;

ni siquiera en el panteón admiten al mexicano.

Johnson siendo senador por el estado de Texas,

se le ablandó el corazón al escuchar nuestras quejas.

Y pidió a la capital los restos de este soldado;

y en el panteón nacional, Félix quedó sepultado.

Murió en la Segunda Guerra por defender su nación,

Hoy lo cubre la tierra del más famoso panteón

En el panteón nacional descansa Félix Longoria,

donde descansan los héroes, que Dios lo tenga en La Gloria.

Hay otro corrido sobre la Segunda Guerra Mundial que vale la pena escuchar. Llamada “Hundimiento del Potrero del Llano,” es un recuento entusiasta del hundimiento de un barco petrolero mexicano que fue torpedeado por un barco alemán cerca de la costa de Florida el 13 de mayo de 1942. El incidente les quitó la vida a 14 marineros mexicanos y motivó la declaración de guerra de México contra Alemania.

La alegre canción, grabada por Ray y Laurita y lanzada por RCA Victor Mexicana, utiliza la tragedia para inspirar una lealtad infecciosa a todos los niveles de la sociedad en defensa de México. Escrita por Antonio Allegre, lleva un subtítulo que describe su propósito: “Corrido a la memoria de sus víctimas.”

Otra canción sobre el mismo incidente, “El Corrido del Potrero del Llano,” escrita por Manuel Esquivel e interpretada por un dúo diferente, Martín y Eloísa, se encuentra en un disco completo de canciones sobre la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva mexicana. El disco es denominado apropiadamente La Segunda Guerra Mundial – Su Música, y también incluye una canción en solidaridad con todos los países del continente americano, “América Unida” por Julio Flores.

Usé las etiquetas temáticas asociadas con cada entrada en la colección para encontrar estas y centenas de otras canciones. En mi búsqueda, usé los términos “war” (guerra) y ”soldier” (soldado) para comenzar y, claro, aparecieron enormes listas de canciones que se refieren a esos temas. Un gran número de ellas son corridos sobre la Revolución Mexicana y sus héroes, que es tema para otro día. Pero por ahora vale mencionar dos corridos clásicos sobre soldados revolucionarios: “La Adelita” sobre la icónica luchadora, y “El Soldado Raso” (también escrito “razo” por error), sobre el soldado raso que acepta su conscripción a la guerra con orgullo.

Algunas grabaciones que aparecieron en mi búsqueda resultaron superfluas, como el instrumental “Hawaiian War Chant,” (“Canto de Guerra Hawaiana”) por el rey de mambo cubano Pérez Prado. Además, me topé con una versión cover del éxito de música soul “Why Can’t We Be Friends” (“Por Qué No Podemos Ser Amigos”) por la banda WAR, traducido como “Vamos a Tratar” por el cantante Tex-Mex Steve Jordan.

Luego reduje mi lista manualmente, seleccionando canciones sobre los mexicoamericanos y las guerras estadounidenses en las cuales participaron. Los sentimientos expresados en estas canciones varían desde el nacionalismo ferveroso hasta la tristeza de un reclutado resignado que se enfrenta con un futuro desconocido. Machas canciones son personales. Algunas se tratan del trauma de los soldados en las zonas bélicas que reciben cartas de “Querido Juan” de sus esposas o novias. Muchísimas otras siguen el tema de “El Soldado Raso” al invocar a la madre del soldado – despidiéndose, preocupándose por su bienestar o esperando una reunión feliz. Y finalmente, hay canciones sobre los soldados que vuelven de la guerra para luchar por sus derechos civiles en casa.

En el blog de la semana que viene, exploraré algunas de estas canciones bélicas sobre los mexicoamericanos que lucharon en Vietnam, Corea e Iraq.

--Agustín Gurza

Thumbnail

Tags

Images

Una de sus canciones más famosas,

Una de sus canciones más famosas,